1959-1982: Zeitzeugenerlebnisse mit einem Genie

Nach meiner Heirat mit Godela Orfft, öffnete sich „mein Tor“ zu Carl Orff! Mir war vergönnt, Carl Orff aus nächster Nähe zu erleben, in eine Welt einzutauchen, von der ein Musikbegeisterter nur träumen kann. Es begann mit der Carl-Orff-Woche…

1959: Carl-Orff-Woche in Stuttgart

Walter Erich Schäfer, der Generalintendant der Württembergischen Staatstheater in Stuttgart, hatte die Musikwelt zu einer achttägigen Carl-Orff-Woche nach Stuttgart eingeladen. Als „Bekenntnis für Orff.“

Die Fest-Woche begann mit einer Matinee:

- Carl Orff und Ferdinand Leitner nach der Matinee

- Ferdinand Leitner, Carl Orff und Chorleiter Heinz Mende. Dank an die Mitwirkenden

- Großer Applaus

11. Dezember 1959: Uraufführung des Oedipus der Tyrann von Carl Orf

Der erste Höhepunkt dieser Woche war die Uraufführung des Oedipus der Tyrann, ein Trauerspiel des Sophokles von Friedrich Hölderlin. Mit Gerhard Stolze in der Titelrolle, Fritz Wunderlich als Tiresias, Astrid Varnay als Jokaste, u.a., Dirigent: Ferdinand Leitner, Regie: Günther Rennert.

Es folgten in derselben Woche Aufführungen der Orff-Werke: Antigonae, Der Mond, Trionfi.

Es waren Tage reinsten Glückes für den an diesem Theater hoch geschätzten und verehrten Komponisten Carl Orff. Orff war gelöst, heiter und versprühte allenthalben seinen Witz und Charme.

1959: Ehrendoktorwürde für Carl Orff

In dieser Woche wurde Carl Orff auch die Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität Tübingen verliehen. Als Dank schenkte Orff die Partitur seines Oedipus der Tyrann der Tübinger Philosophischen Fakultät. Friedrich Hölderlin hatte an dieser Universität studiert.

Orff blieb bei diesen spektakulären Ereignissen bescheiden, zurückhaltend. Gleichwohl erfreuten ihn diese außergewöhnlichen Ehrungen zutiefst.

Stuttgart wurde unter seinem Intendanten Walter Erich Schäfer Orffs „künstlerische Heimat“. Sämtliche Orff-Bühnenwerke außer der Antigonae (Uraufführung bei den Salzburger Festspielen 1949), Der Mond, Die Kluge und De temporum fine Comoedia, Spiel vom Ende der Zeiten (Uraufführung bei den Salzburger Festspielen 1973) wurden hier uraufgeführt. 1947 bereits Die Bernauerin mit Godela Orff in der Titelrolle als Agnes.

1960: Ganz privat mit Carl Orff

Es waren die Jahre der größten Schaffenskraft von Carl Orff. Wenn er etwas Neues geschrieben hatte, klingelte bei uns, im unweit zu Orffs Wohnsitz gelegenen Domizil, das Telefon. Godela und ich sollten zu ihm kommen.

Dabei ging es nicht nur um seine Werke. Es ging auch um ganz Persönliches. Es waren Stunden menschlich besonders wertvoller Begegnungen. Die Verabschiedung war herzlich, fast zärtlich. „Kommt bald wieder!“ hieß es. Und jedes Mal fuhren wir betrübt nach Hause und fragten uns, woran es lag, dass wir traurig waren, wenn wir den Vater in Dießen besucht hatten. Schon bald nach dem Besuch klingelte bei uns das Telefon. Der Vater wollte wissen, ob wir gut nach Hause gekommen seien. Aus unserer Sicht ein Vorwand, weil er wohl einsam war und die Wärme brauchte, die er vielleicht in Dießen vermisste? Wir vermuteten es. An der Stelle war Orff ein Mensch wie Du und ich.

So war es auch stets zu Weihnachten. Am Heiligabend oder am ersten Feiertag kam Carl Orff regelmäßig zu uns, nachdem er zuvor das Grab seiner Eltern auf dem Unteraltinger Friedhof besucht hatte. Godela machte ein köstliches Essen und tischte auf, was ihrem Vater am besten schmeckte: Lebernockerlsuppe und andere bayerische Schmankerl. Das genoss er. Er war bei seiner Tochter ganz einfach Zuhause. War es doch auch das Haus seiner Eltern, in dem er uns besuchte. Und jedes Mal mussten die von Godela gestaltete, jedes Jahr anders dekorierte, hoch künstlerische Krippe und der phantasievoll geschmückte Tannenbaum bewundert werden. Er legte sich unter den Baum und beobachtete staunend das Erlöschen der Kerzen, Licht um Licht. Bis es ganz dunkel wurde.

Oft rief mich Carl Orff in meiner Firma an. Schon morgens in der Frühe. Stets mit Problemen behaftet. Es ging auch um seine Gesundheit. Er fragte mich um Rat nach guten Ärzten, kannte ich mich doch in der medizinischen Szene in München gut aus. Und wenn es sich ergab, gingen wir zusammen in die Klinik. Ich durfte ihn begleiten und ihm die Wege ebnen.

Bei diesen Telefonaten ging es genauso um seine Tochter, die ihm Sorgen bereitete: „Was hat sie denn schon wieder“ fragte er und war beruhigt, wenn es nichts Negatives zu berichten gab.

1960: Theaterabende für Carl Orff zu seinem 65. Geburtstag

Zu Ehren von Carl Orff wurden auf Münchens großen Bühnen Der Mond, Die Kluge, der Orffsche Sommernachtstraum unter Mitwirkung von Godela Orff, Die Bernauerin mit Godela Orff, die Heinz Rosen-Inszenierung der Carmina Burana.aufgefführt.

Zu der Zeit waren auch die Mutter und die Schwester von Carl Orff, im Theater anwesend.

Fragte man die beiden Damen nach ihren Empfindungen bei den großen Ehrungen für ihren Sohn und Bruder, hieß es ganz bescheiden, dass sei „normal“, sie seien es „gewohnt“. Und so war es letzten Endes auch. Aber stolz waren sie doch.

Paul Hindemith dirigiert seine Oper Mathis der Maler

Unvergessen ist für mich der Konzertabend der „Musica Viva“ mit Paul Hindemith am Pult und seinen Mathis der Maler. Orff fragte mich, ob ich Lust hätte, ihn dorthin zu begleiten. Eine Frage, die sich selbst beantwortete. Wir saßen direkt über dem Orchester und lasen gemeinsam die Partitur.

24. März 1968: Uraufführung des Gefesselten Prometheus

Am 24. März 1968 fand in den Württembergischen Staatstheatern in Stuttgart die Uraufführung des Gefesselten Prometheus nach Aischylos in altgriechischer Sprache von Carl Orff statt. Leitung Ferdinand Leitner, Regie Gustav Rudolf Sellner.

Größte Aufregung für die Darsteller – vordergründig für den Komponisten.

Carl Orff hatte lange vor der Uraufführung dieses Werkes mit den Solisten des Abends in seinem Dießener Haus eingehend geprobt und sie auf ihre schwere Aufgabe eingeschworen, ihnen am Klavier vorgespielt, vorgesungen, in die altgriechische Sprache und deren Wortlaut eingeführt. Einer der Protagonisten des Abends, Carlos Alexander, schrieb darüber, dass Orff ihn schon drei Jahre vor der Uraufführung mit dem Werk vertraut gemacht habe. („Carl Orff. Ein Gedenkbuch“ verlegt bei Hans Schneider, Tutzing 1985).

Auch Godela war oft bei ihrem Vater in Dießen und resumierte, dass Orff nur in der altgriechischen Sprache „seine Musik“ hören würde. Sie war auch dabei, wenn ihr Vater mit den Sängern probte. Der große Pädagoge Orff verstand es, Schweres leicht und mit dem schwer zu realisierenden Werk vertraut zu machen. Er beruhigte die Sänger: „Wenn Ihr mit dem Text nicht weiterkommt, sagt „Kyriazi, Kyriazi“ (der Name einer damals bekannten Zigarettenmarke). Das merkt keiner!“ Aber sie kamen weiter. Die Uraufführung wurde auch dank der zutiefst beeindruckenden Inszenierung und des Engagements von Sängern und Orchester ein gewaltiger Erfolg. Solche Ereignisse bleiben hängen, bleiben unvergessen.

Trotz allem: Nach jeder Uraufführung stellte sich für Orff die bange Frage nach dem Urteil der Fachwelt. Und wehe, es wurde unqualifiziert rezensiert. Orff kam zu uns ins Stuttgarter Hotelzimmer und diskutierte speziell mit Godela die Presse.

- Carl Orff studiert die druckfrische Presse

- Wohlwollendes Mithören der Tochter

- Lebhafte Diskussion zwischen den beiden

- Die große künstlerische Affinität zwischen Vater und Tochter – auch hier wird sie deutlich!

Am Morgen nach der Uraufführung des Prometheus

- Gratulation der Tochter und des Komponisten Wilfried Hiller

- Godela Orff gratuliert Carlos Alexander zu seiner großartigen Prometheus-Darstellung

- Typische Geste von Gerhard Lenssen. Eng mit dem Werk Orffs vertrauter Komponist und Dirigent. Im Hintergrund Godela Orff

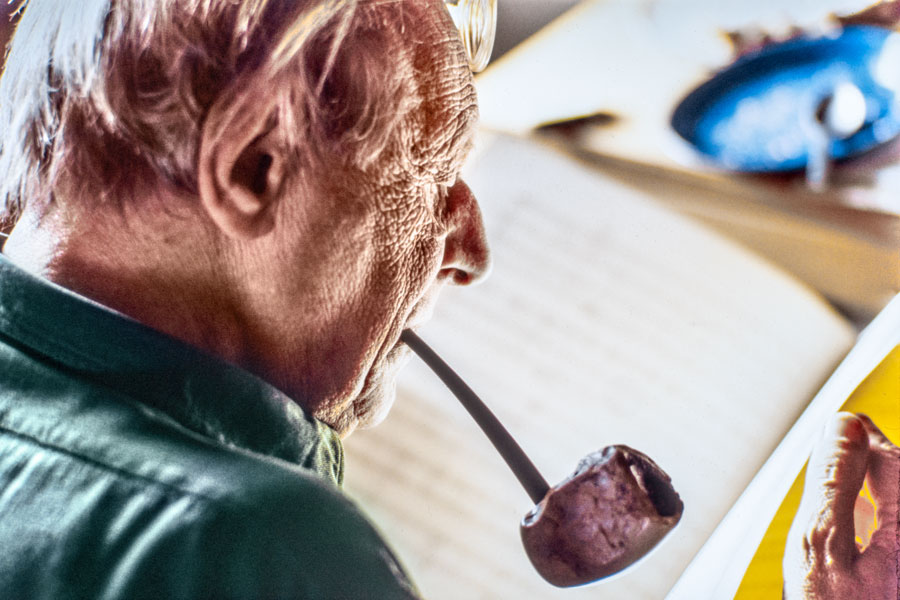

05. März 1972: Fototermin bei Carl Orff…

Orff lud mich ein, in seinem Dießener Arbeitszimmer Aufnahmen von ihm zu machen. Dabei entwickelte sich wie immer ein hoch interessanter Dialog…

- Ohne Pfeife geht es nicht…

- Carl Orff studiert seine Partitur

- Diskussion über weltpolitische Themen

- Kritische Durchsicht einer seiner Partituren

- Versunken in seine Partitur

- Stets ein interessierter Gesprächspartner

- Philosophieren über Vergangenes und Zukünftiges

- Und immer wieder der kritische Blick auf seine Partitur

20. August 1973: Uraufführung De temporum fine comoedia – Das Spiel vom Ende der Zeiten – Vigilia

Der letzte Höhepunkt im Schaffen von Carl Orff war die Uraufführung von De temporum fine comoedia – Das Spiel vom Ende der Zeiten – Vigilia bei den Salzburger Festspielen unter der Leitung von Herbert von Karajan in der Regie von August Everding.

Hinweis: Eine Interpretation dieses Werkes ist zu hören auf dieser Website im Kapitel Audio: Godela Orff führt durch De temporum fine Comoedia von Carl Orff – eine Audio-Weltpremiere

- Ovationen für Carl Orff nach der Uraufführung

- „Hand in Hand“: Carl Orff und August Everding im Theaterfoyer

Bilddokumente am Morgen nach der Welturaufführung seiner De temporum fine Comoedia – Das Spiel vom Ende der Zeiten – Vigilia.

- Ein glücklicher Carl Orff!

- Die erste Gratulantin: Godela Orff

- Lebhafte Runde: Godela Orff, Orff-Instrumentebauer Klaus Becker, Liselotte Orff, Gunild Keetman, Carl Orff

- Carl Orff, Klaus Becker

- Carl Orff, Klaus Becker, Liselotte Orff

- Seit Jahrzehnten eng miteinander verbunden: Carl Orff und Gunild Keetman, der Mitschöpferin des Orff-Schulwerk

- „Halihalo“ – hieß es bei Gunild Keetman, wenn sie kam und – wenn sie wieder ging…

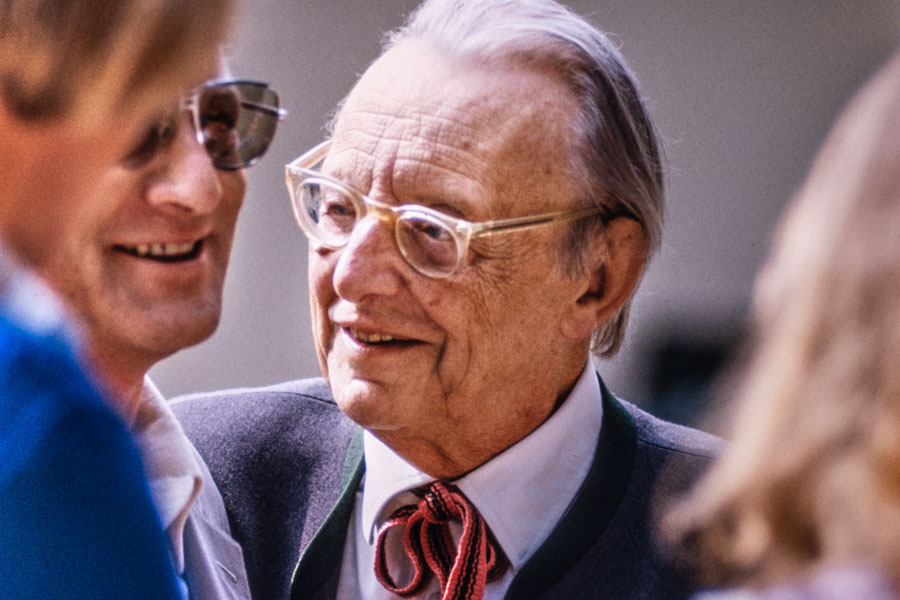

1974: Verleihung des Romano Guardini-Preises an Carl Orff in der Katholischen Akademie in München

Eine der ehrenvollsten Auszeichnungen für Carl Orff war der Romano Guardini-Preis.

- Carl Orff bei seinem Vortrag

- Nobelpreisträger Werner Heisenberg als Laudator bei der Verleihung des Romano-Guardini-Preises an CarlOrff

- Kardinal Doepfner gratuliert dem Preisträger

1970er Jahre: Dialog zwischen Vater und Tochter in Carl Orff’s Anwesen

- Füttern der Goldfische. Bernhardiner „Bari“ muss natürlich dabei sein…

- Aktuelles wird miteinander diskutiert

- Kritisches Zuhören der Tochter

- Bohrende Fragen

- Skepsis beim Vater

- Anlass zum Nachdenken…

- Viele Fragen bleiben offen

1975: Ehrenbürgerrechte der Landeshauptstadt München für Carl Orff

Im alten Rathaus von München wurden Professor Dr. h.c. Carl Orff die Ehrenbürgerechte der Landeshauptstadt München verliehen.

- Verleihung der Auszeichnung durch den OB Kronawitter

- Dankesworte von Carl Orff

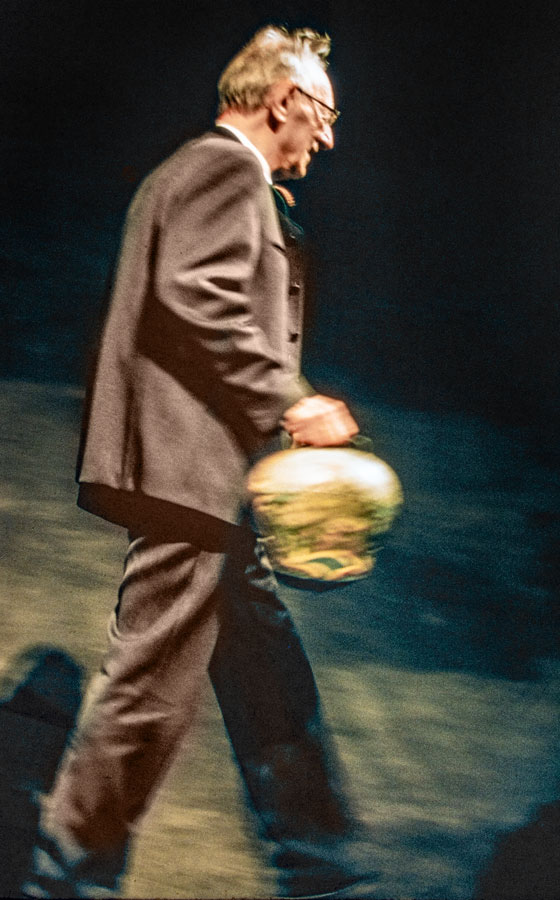

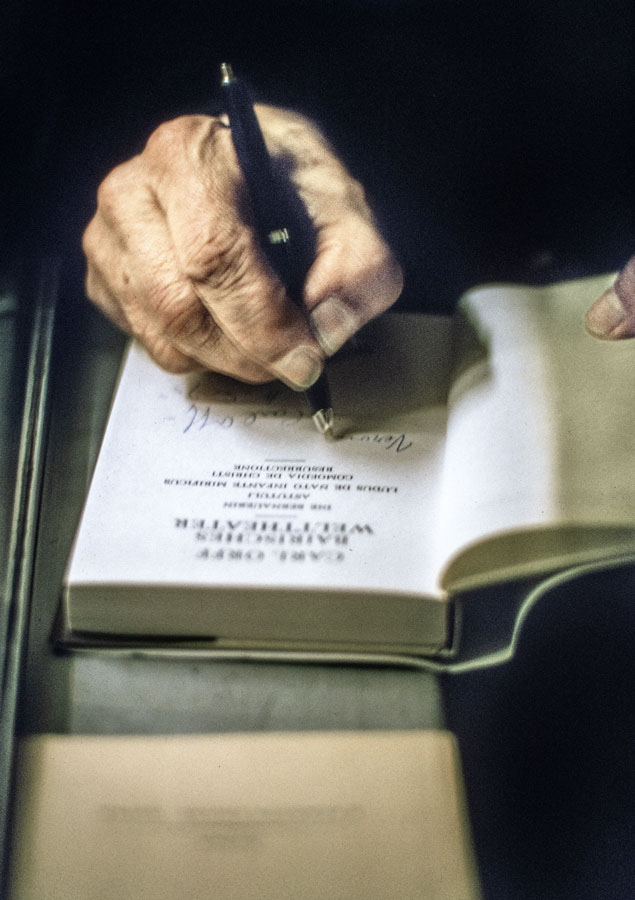

04. Mai 1975, Matinee: Carl Orff liest aus Die Bernauerin

- Plakat an den Litfaßsäulen

- Dank für den Applaus

- Der damalige 1. Vorsitzende der Theatergemeinde, Stadtrat Jakob Baumann, bedankt sich mit einem “neuen Instrument” bei dem Komponisten

- … und Carl Orff verlässt erheitert die Bühne

- Signatur seines Buches „Bairisches Welttheater“

- Immer zu Späßen aufgelegt

- Carl Orff und Liselotte Orff. Im Vordergrund Hannelore Gassner, seine langjährige Archivarin

- Warten auf den Vater…

- „Dede“ – der „Routine“-Abschiedsgruß von „C.O.“ Im Hintergrund „Chauffeurin“ Liselotte Orff

10. Juli 1975: Carl Orffs 80.Geburtstag

Große Feier zum 80. Geburtstag in der Staatsoper München mit Enthüllung der Carl-Orff-Büste.

Zu den Laudatoren gehörten: Der Orff-Verleger Willy Strecker, der Staatsintendant Günther Rennert, die Prominenz der Staatsoper München. Die Carl-Orff-Büste steht nun dort, wo die Opernwelt Zuhause ist. Ein Spektakulum einiger der ganz Großen: W.A. Mozart, L.v.Beethoven, G.Verdi, V.Bellini, G. Puccini, R. Wagner, R. Strauß.

- Hochstimmung: Carl Orff und Wolfgang Sawallisch auf dem Weg zur Staatsoper

- Aufmarsch zum „Olymp“

- Orff-Verleger Willy Strecker bei der Laudatio auf seinen erfolgreichsten Gegenwartskomponisten

- Aufmerksames Zuhören auf die Worte seines Verlegers

- Carl Orff tief versunken bei der Laudatio des Regisseurs und Intendanten der Bayerischen Staatsoper, München: Günther Rennert

- Sichtbare Freude über die Worte von Günther Rennert

- Herzliche Gratulation des Intendanten Günther Rennert

- Carl Orff beschwört sein Konterfei: „Achte Du darauf, dass meine Werke hier aufgeführt werden!“

- Carl Orff ermuntert die Intendanz der Bayerischen Staatsoper zur Aufführung seiner Werke in diesem Haus

- In bester Laune mit Witz und Charme…

- Der Theatermann Carl Orff – ganz in seinem Element

- Verschmitzt positive Reaktion des Intendanten Günther Rennert

- Bescheidener Zuhörer: Wolfgang Sawallisch

- Der Charmeur Carl Orff mit begeisterter Redakteurin

Konzertante Aufführung des Gefesselten Prometheus in der Neufassung von Carl Orff in Anwesenheit des Komponisten

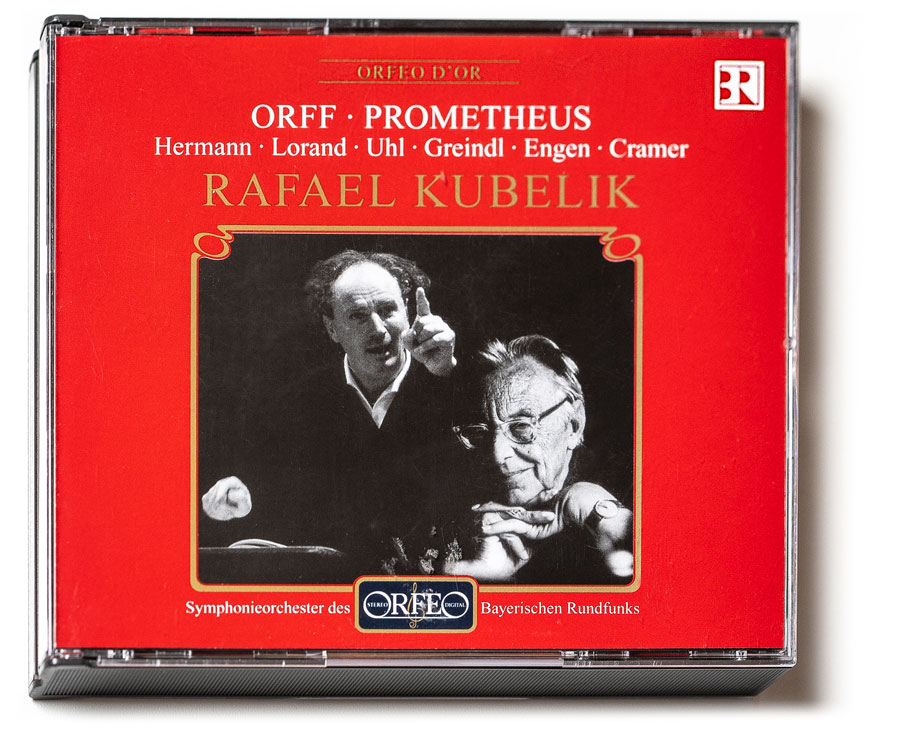

Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag des Komponisten am 10.Juli 1975 war die konzertante Aufführung seines Prometheus in der Neufassung unter Rafael Kubelik im Rahmen der Musica viva-Konzerte.

CD-Produktion des Gefesselten Prometheus in der Neufassung von Carl Orff in Anwesenheit des Komponisten

Am 1./2. Oktober 1975 wurde der Prometheus in der Neufassung aufgenommen, wiederum mit Rafael Kubelik und dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks in Anwesenheit des Komponisten.

Carl Orff liest seine baierische Komödie Astutuli

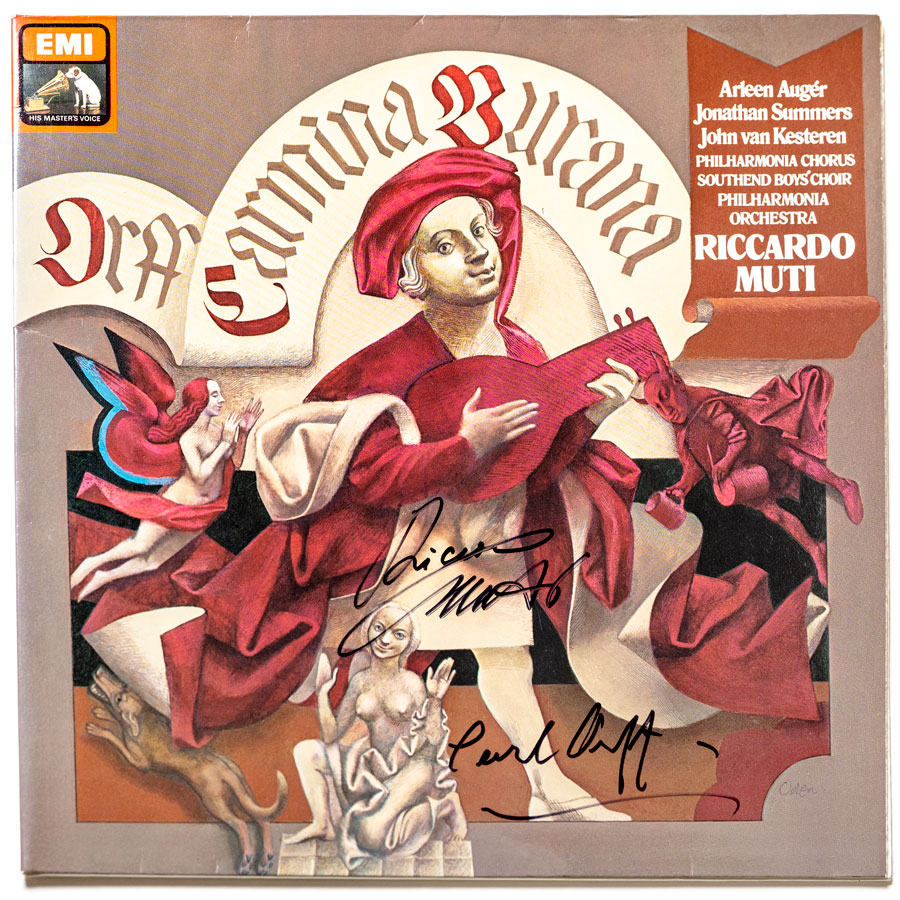

23. Juni 1980: Carmina Burana in Berlin

Einer der letzten, vielleicht auch stärksten Höhepunkte im Leben von Carl Orff war die Aufführung seiner Carmina Burana mit den Berliner Philharmonikern unter Riccardo Muti. Zwei Jahre vor Orffs Tod.

Liselotte Orff hatte mich gebeten, ihren Mann zusammen mit Godela nach Berlin zu begleiten. Nichts tat ich lieber. Aber sehr bewusst ob der Verantwortung und der notwendigen ständigen Präsenz in Orffs Nähe. Tag und Nacht. Es ging ihm nicht gut, und so hatte man bereits Angst vor dem Flug nach Berlin, dem Einchecken im Hotel, den Proben und dem eigentlichen Abend. Nun, wenn seine Musik erklingt, hat Carl Orff alles vergessen. Nach der grandiosen Aufführung des Werkes begleitete ich ihn zum Podium. Mit seinen Worten „Dies ist die zweite Uraufführung meiner Carmina Burana“ erntete er einen nicht enden wollenden Jubelsturm bei Orchester, Chor und Publikum. Eine ergreifende Situation.

Carl Orff und Riccardo Muti gaben im Künstlerzimmer Autogramme auf der neu erschienenen Schallplatte der Carmina Burana.

Die Tage in Berlin waren äußerst anstrengend für Carl Orff. Die Nacht nach der Aufführung war unruhig. Orff fand vielleicht zwei bis drei Stunden Schlaf. Dann war er wieder „da“ und erzählte, erzählte… Man erfuhr Erstaunliches aus seinem Leben – aus allernächster Nähe und in enger Vertrautheit!

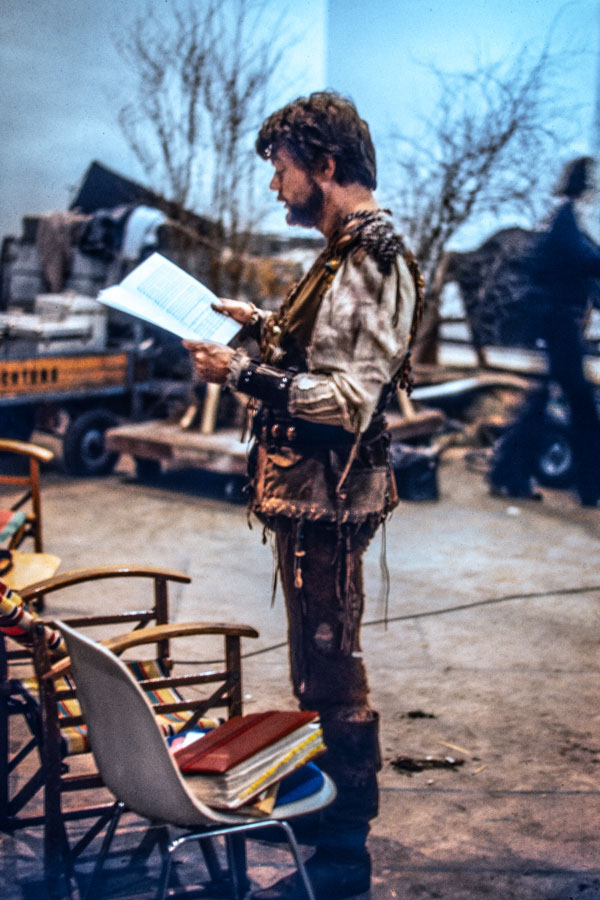

1975: Verfilmung der Carmina Burana

Carl Orff bat mich, ihn zur Verfilmung seiner Carmina Burana durch Jean-Pierre Ponelle in den Bavaria-Filmstudios in München Geiselgasteig zu begleiten.

- Jean-Pierre Ponelle gibt Regieanweisungen bei der Verfilmung der Carmina Burana 1975

- Jean-Pierre Ponelle und Filmteam, Szenenbild

- Carl Orff und Gerhard Lenssen im Banne der Verfilmung der Carmina Burana

- Hermann Prey studiert die Partitur vor seinem Auftritt

- Gunild Keetman verfolgt gespannt die Dreharbeiten

10. Juli 1980: Orffs Griechendramen im Circus Krone in München

Unvergessen, die letzten Aufführungen im Leben von Carl Orff:

Seine Griechendramen im Circus Krone 1980 – zu seinem 85. Geburtstag!

Carl Orff hatte sich anfänglich massiv dagegen gewehrt, dass seine größten Werke in einem Zirkus aufgeführt werden sollten und es die Stadt München nicht für nötig hielt, seine Werke auf einer der großen Bühnen Münchens aufzuführen. „Ja, bin i denn schon bei den Affen gelandet“, tobte und schimpfte er – wie Godela Orff in ihrem Buch „Mein Vater Carl Orff und ich“ schreibt. (Copyright by Henschel Verlag in der Seemann Henschel GmbH & Co.KG.) „Schließlich gab Orff seinen Widerstand auf. Er ließ sich überzeugen, dass diese Aufführungen ein großer Versuch sei und an den großen Erfolg der Aufführung seiner Griechendramen in Athen anknüpfe“ (Zitat aus dem hier genannten Buch). Es wurde ein grandioser Erfolg. Orff wurde umjubelt und von allen Seiten geehrt!

Godela und ich saßen im Circus Krone bei der Aufführung neben ihm. Seine Anspannung, sein Mitgehen Takt für Takt, seine Entrückung – er war nicht mehr „da“ – keiner weiß, was in Carl Orff vorging!

Das Ende kündigte sich an. Godela besuchte ihren Vater in der Klinik, so oft sie konnte.

Die letzte Lebenszeit von Carl Orff kündigt sich an

Carl Orff ging es äußerst schlecht. Er durfte das Krankenhaus nur für die Aufführungen im Circus Krone verlassen. Der Stationsarzt berichtete mir von Zeit zu Zeit über den aktuellen Zustand. Godela besuchte ihren Vater so oft es ging und schreibt darüber auf der Seite Godela Orff im Kapitel „Abschied vom Vater“.

SUMMUS FINIS

Gerhard Büchtemann

20. Juli 2023